物事の本質は、遠くから眺めるだけではわからない。そんな言葉を思い起こさせる染物が、「江戸小紋」だ。遠目には無地に見えるが、近づけば、溜息が出るほど繊細な染め柄が浮かび上がる。そのルーツは、江戸時代の武士の裃(かみしも)。衣装の豪華さを競う大名たちを諌めた幕府の規制に対し、さりげなく「粋」をまとう新たな染物文化が生まれ、庶民にも広がった。廣瀬雄一氏は、東京・新宿でその伝統を受け継ぐ廣瀬染工場の四代目。ウインドサーフィン五輪強化選手として、世界を旅した異色の経歴も持つ。「伝統を大事にしつつ、少しずつ、しかし留まることなく前進したい」という彼の挑戦は、情熱の風をはらんで時代や国境を越えてゆく。

1978年、東京都生まれ。廣瀬染工場四代目。10歳から始めたウインドサーフィンでシドニーオリンピックの強化選手として活躍。選手時代に世界各地をまわり、大学卒業後は家業の「染め物」という日本の伝統文化で、海外に挑戦する夢を抱く。江戸小紋を世界中に発信するビジョンを実現すべく、国内外の展示会参加や個展、ストールブランド「comment?」立ち上げなど意欲的に活動している。

アスリートのように引き締まった身体と、気さくな笑顔。それが廣瀬染工場四代目・廣瀬雄一氏の第一印象だ。しかし、江戸小紋を説明する言葉に宿る誇りと情熱は、紛れもなく現代の匠のそれだった。

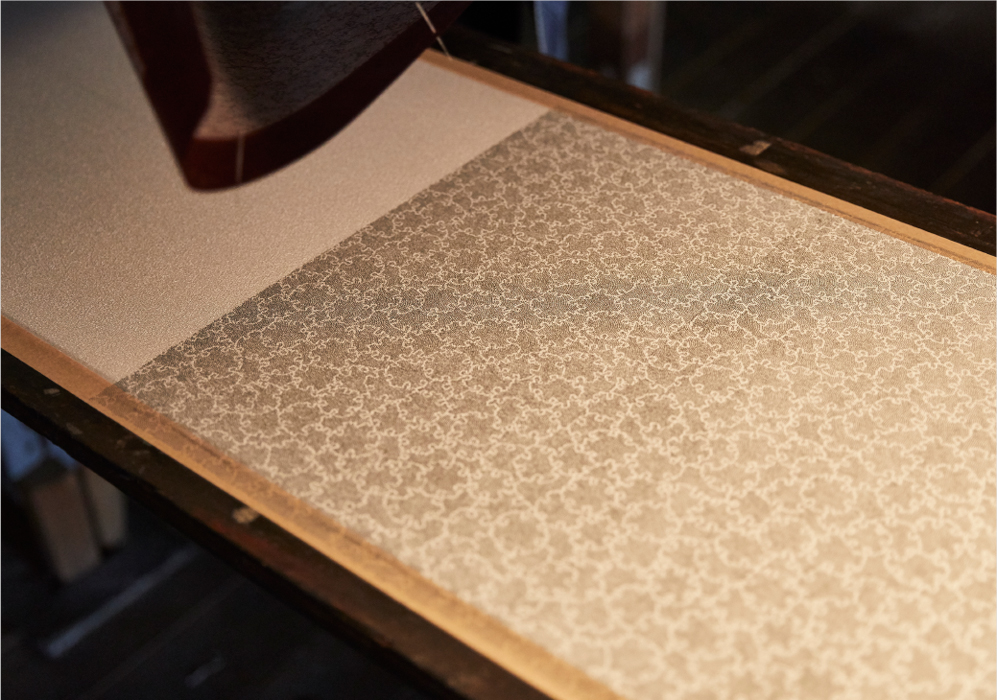

「江戸小紋では、伊勢の職人が手彫りした“伊勢型紙”を使います。和紙を加工して彫刻刀で極細紋様を掘り抜いたもので、私たち染師はこれを使い、絹の白生地に一反ずつ染め上げます。いかに美しく染めるかの工夫は、約400年前から今に至るまで、全てが手仕事。それが、いつの時代も色褪せない美しい世界を生んでいると思います」

細かいものでは、3㎝四方に約900個もの孔で紋様が描かれる。代表的な柄の「鮫」「行儀」「通し」に加え、四季や自然を反映した柄、また「大根とおろし金」の柄で“大根役者を役から降ろす”、つまり厄落としにかけるなど、ユーモラスで粋な謂れを込めた「いわれ小紋」もある。

「ちょっとひねった遊び心も楽しいですよね。色についても”四十八茶百鼠“という言葉があり、茶色だけで48種、鼠色は100種とも言われます。ここまで繊細な色の違いを楽しめるのも、日本的な美意識ではないでしょうか。そして、色は出会いであり、その時その人にしか出せない色も大切なのです」

熱気のこもる作業場で、一連の工程を見せてもらう。その動きは終始スピーディかつリズミカル、正確で無駄がない。さながら、職人技にも「型」が代々手渡しされてきたかのようだ。

「“型破り”も、型があってはじめて成り立つもの。型がなければ、ただの“ 形無し”になってしまう。だから本流があることはすごく大事で、その上で、いっときも留まらない前進ができたらと思うのです」

この考えは、歌舞伎や落語の世界で稀代の名人が遺してきた言葉とも重なる。本物を知ることで次なる革新への力をつかみ、廣瀬氏は果敢に挑戦を続ける。

伝統工芸とは、流行を追わず、匠の技をものづくりに実直に注ぐ世界。しかし廣瀬氏はそれを守りつつ、着物より手軽に楽しめる江戸小紋ストールのブランド「comment?(コモン:フランス語で“いかが?”の意)」設立など、江戸小紋に新風も吹き込んできた。

「日本一の職人を目指して染師の道に進んだものの、腕を磨きたいのに仕事が少ない、先の見えない時期がありました。でもそんなとき、ある友人に“若い世代だって応援したい。自分たちも買えるようなモノに江戸小紋を染めてくれないか”と言われて。僕は、江戸小紋の究極の美はやはり着物だと思っていますが、着物以外でも江戸小紋を欲しいと思ってもらえる可能性はあると気付かされました」

本物の江戸小紋を気軽にまとえて、かつ細密紋様が活きるアイテムを考え抜き、選んだのは大判のストール。通常は細長い反物を染めるため、型紙の上下辺で紋様が綺麗につながるよう精緻にデザインされるが、新たなストール用に4辺全てが繋がる型紙を製作。さらに老若男女に使えるデザインを工夫し、代表的な鮫小紋の上に、大きめの新柄を重ねて染めた。廣瀬染工場に伝わる「二重鮫」の技法を活かしたこのアイデアが、ブランドの個性として定着していく。

「この工場のDNAというか、時代に柔軟に対応してきたのだなと思う部分もあります。例えば祖父の時代、高度経済成長期にはネクタイも染めたと聞きました。何よりも染職人であり続けたいから、その時代に合ったアイテムに挑戦していく。それが今この工房の歴史になっているのかな、と感じます」

「受け継がれたものを大事にしつつ、常に前に進んでいく。伝統工芸の場合はマイナーチェンジの連続が多くなりますが、これがすごく重要です。そして、だからこそ古きを求め、原点を知ることが、新たな表現の鍵になるのです」

江戸小紋を日本全国に届ける一方、廣瀬氏は毎年2回、ヨーロッパの展示会にも出展している。2016年にはパリで初個展を開き、染めの実演も披露するなど、海外への紹介にも意欲的だ。臆せず世界に打って出る心意気は、かつて五輪強化選手にまでなったウインドサーファー時代、諸国を旅して養われたものだろうか。

「学生時代にウインドサーフィンに打ち込んだことは、いまも活きていると感じます。海から受けたインスピレーションが色に表現されたり、競技を通じて各地を訪れた経験から“これはカリフォルニアで映えそうな色だ”、“これはパリでは地味になるかもな”といった発想ができたり。さらにそんな僕を客観的に見る自分自身もいて、そこは自分なりの強みだと思います。一方で、海外に出て行けばいくほど、向こうの方々も西欧風のアレンジよりも“日本のもの”をこそ求めているというのも、肌で感じます」

大正7年設立の廣瀬染工場は、まもなく100周年を迎える。廣瀬氏はこの機に改めて「原点」を掘り起こしつつ、次の100年を見据えたいという。

「100年の歩みを色々調べ始めると、震えるような感動があったんですね。自分は新しい試みをしていたつもりでも、ずっと前にこんなデザインが、染め方が既にあったという衝撃だとか。だから時代を超え、あるいは説明書きなしでも、その染物を身につけるだけで気持ちが上がる、人の手の温もりを感じられる−−そんな豊かさを自分もずっと追い求めたい。受け継ぐのは技だけではない。心から心へ伝えていくことが、大事だと思うのです」

「究極の江戸小紋」を求める廣瀬さんの旅は、これからも続く。挨拶を交わして仕事場に戻る半纏姿の背中に、「染」の一字が静かに、しかし力強く光っていた。